MORPHOLOGIE DER MIKROSPOREN

Pollenkörner sind von innen nach aussen aus drei Substanzen aufgebaut:

|

Das

Zellinnere ist von lebendem Cytoplasma erfüllt, das bei der

Fossilisierung rasch zu Grunde geht. |

|

|

Von

der Zellwand ist die innere, als Intine bezeichnete Wandschicht

hauptsächlich aus Zellulose und Pektin aufgebaut; auch sie wird bei

der Fossilisierung rasch abgebaut. |

|

|

Die äussere, Exine genannte Wandschicht besteht aus Sporopollenin, einer N-freien, zu den Terpenen gehörenden polymeren Substanz. Die Summenformel lautet: C90 H130-158 024-44. Das chemisch ungesättigte Sporopollenin wird von Sauerstoff angegriffen (Oxidation), ist im übrigen aber selbst gegen starke Laugen und organische Säuren einschliesslich HF resistent. Somit gehört es zu den widerstandsfähigsten Stoffen im Pflanzenreich. |

Wandquerschnitt (Aufbau) eines Pollens sowie einer Spore:

Aus: G. Lang, 1994, S. 44

Auch die Sporen der Pteridophyten und Bryophyten sind ähnlich aufgebaut. Sie besitzen ebenfalls eine aus mehreren Schichten bestehende Zellwand aus Sporopollenin, wovon der innere Teil als Endospor und Exospor, der äussere, sich oft ablösende Teil als Perispor bezeichnet wird.

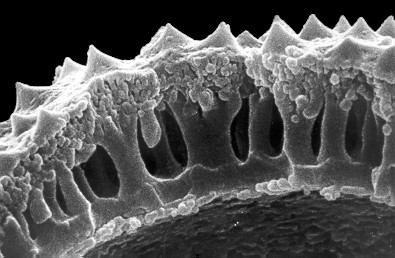

Bau der Zellwand von Pollenkörnern:

Schema verändert nach P.D. Moore et al., 1991, S. 64

REM-Bild: Artemisia mutellina von Lucia Wick, IPS

Aufgrund von solchen resistenten Sporopolleninen können Pollenkörner und Sporen unter Luftabschluss in Seen und Mooren über Jahrtausende bis Jahrmillionen (älteste erhaltene Blütenpflanzen-Pollen sind über 120 Mio Jahre alt!) erhalten bleiben und zur Rekonstruktion früherer Vegetations- und Klimaverhältnisse verwendet werden.

Den oben geschilderten beiden Typen der Tetradenbildung entsprechen auch zwei Grundtypen von Mikrosporen, nämlich die tetragonal entstandenen bilateralen, und die tetraedrisch entstandenen isodiametrischen. Bei den Pollenkörnern der Blütenpflanzen kommen als weitere differenzierende Merkmale, -neben der verschiedenen Grösse-, Form, Lage und Zahl der Austrittsstellen für den Pollenschlauch hinzu (Aperturen).