ÖFFNUNGSTYPEN DER MIKROSPOREN

Als erste Merkmale bei der Identifizierung von subfossilen Pollenkörnern werden die Aperturen beachtet. Eine Apertur stellt eine dünne oder fehlende Stelle in der Exine dar, welche unabhängig vom Exinenmuster ist.

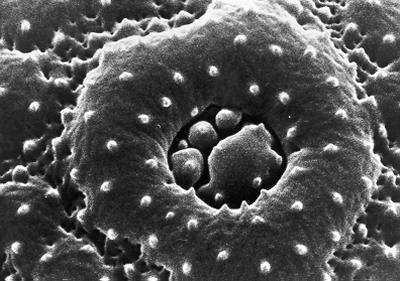

REM-Bild: Porus mit gleichmässigem Anulus und Operculum (Deckel), Plantago lanceolata von Lucia Wick, IPS

Man unterscheidet zwei verschiedene Öffnungstypen: Poren (pori) und Spalten, Kolpen (colpi). Die letztgenannten sind urtümlicher und weisen eine längliche Form mit zugespitzten Enden auf. Die Poren sind meistens isodiametrisch, können jedoch auch leicht länglich, aber, - im Gegensatz zu den Kolpen -, mit gerundeten Enden sein. Bei manchen Pollentypen sind die Ränder der Aperturen verdickt oder verdünnt, was man bei Poren als Anulus (typischerweise bei Gräserpollen) und bei Kolpen (colpi) als Margo (Hedera helix) bezeichnet. Pollenkörner mit Poren werden folglich porat, solche mit Kolpen colpat genannt. Finden sich beide Öffnungstypen als Kombination in derselben Apertur, heisst dies colporat.

Mikrosporen können anhand der Anzahl, Lage und Art der Aperturen in verschiedene Gruppen unterteilt werden. Diese Klassifikation ist einfach und konsequent. Die Anzahl der Aperturen wird mithilfe der Vorsilben mono-, di-, tri- tetra-, penta-, hexa- und poly- vor den obengenannten Bezeichnungen porat, colpat oder colporat angezeigt. Meistens sind drei Poren und/oder Kolpen regelmässig am Rand bzw. Äquator des Korns angeordnet, je nachdem ob das Pollenkorn in Pol- oder Äquatorlage aufliegt. Bei mehr als drei Öffnungen können diese ebenfalls gleichmässig am Rande bzw. Äquator (stephanoporat/stephanocolpat) angeordnet oder aber gleichmässig über die gesamte Oberfläche verteilt sein (periporat/pericolpat)

Spektrum der möglichen Pollentypen

Aus: G. Lang, 1994, S. 45

Obige Abbildung zeigt das gesamte Spektrum der möglichen Pollentypen. Einige jedoch passen nicht in das bisher beschriebene System. Als erstes seien die sogenannten syncolpaten Körner erwähnt. Hierbei sind zwei oder mehrere Kolpen normalerweise an den Enden miteinander verschmolzen. So können die Pollen aussehen wie von einer Spirale durchzogen. Eine andere Gruppe stellt die fenestrate dar. Solche Pollenkörner weisen grosse fensterartige Zwischenräume auf, welchen das Tectum (siehe Morphologie) fehlt. In diese Gruppe gehören unter anderem die Asteraceae (Cichorioideae). Als inaperturat werden seltene Mikrosporen ohne Aperturen bezeichnet (Juniperus). Zum Beispiel die Cyperaceae weisen mehr oder weniger runde Öffnungen in der Ectexine auf. Diese sind aber nicht so klar begrenzt wie eine Pore und werden Lacunae (sing. Lacuna) genannt. Bei manchen Pollenkörnern, beispielsweise bei Birke und Erle, werden die zwei Schichten der Exine um eine Pore herum getrennt und bilden dadurch zwischen der inneren und äusseren Exine eine Kammer (Vestibulum). Schliesslich gibt es noch sogenannte bisaccate (vesiculate) Pollen mit Luftsäcken wie bei den Koniferen Fichte, Föhre, Arve und Weisstanne.

Da die Wandstruktur der Farn- und Moossporen von derjenigen der Pollen verschieden ist, können hier keine Poren und Kolpen gefunden werden. Es gibt lediglich schlitzförmige Öffnungen in der Sexine (siehe Morphologie). Die monoleten Sporen haben nur einen einzelnen “Schlitz“, während die trileten drei, zu einem Y (“Mercedesstern“) geformte Schlitze aufweisen.